Une entrevue de Gilles Bédard

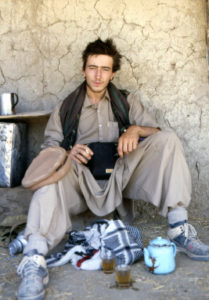

Ancien reporter de guerre, Stéphane Allix est devenu journaliste au printemps 1988, à l’âge de 19 ans, en rejoignant clandestinement un groupe de résistants afghans en lutte contre l’occupant soviétique. Durant les années qui ont suivi, il a voyagé à travers le monde, réalisé des films et écrit plusieurs livres. Il a couvert différentes guerres en Somalie et au Cachemire. Toutefois, après la mort de son frère en Afghanistan, sa quête l’amène des frontières géographiques de l’homme à ses frontières intérieures.

Ancien reporter de guerre, Stéphane Allix est devenu journaliste au printemps 1988, à l’âge de 19 ans, en rejoignant clandestinement un groupe de résistants afghans en lutte contre l’occupant soviétique. Durant les années qui ont suivi, il a voyagé à travers le monde, réalisé des films et écrit plusieurs livres. Il a couvert différentes guerres en Somalie et au Cachemire. Toutefois, après la mort de son frère en Afghanistan, sa quête l’amène des frontières géographiques de l’homme à ses frontières intérieures.

C’est ainsi qu’en juin 2007, conjointement avec le Dr Bernard Castells, il fonde l’Institut de Recherche sur les Expériences Extraordinaires (INREES), un centre unique de recherche, de soutien et d’information. Il vient d’ailleurs d’éditer, en collaboration avec Paul Bernstein, l’oeuvre maîtresse de l’INREES, Le Manuel clinique des expériences extraordinaires, regroupant plusieurs auteurs et chercheurs réputés. L’ouvrage s’adresse aux professionnels de santé, aux psychologues, aux psychothérapeutes, mais aussi au grand public, à chaque personne désireuse de connaître et de comprendre ce que les recherches scientifiques sérieuses et l’étude clinique de ces expériences ont permis de découvrir.

Au cours de cette entrevue, Stéphane Allix nous parle de l’INREES, de ses buts et objectifs mais aussi de son parcours personnel et sa quête incessante de savoir pour mieux repousser les limites de la connaissance humaine.

Les expériences extraordinaires nous placent dans une zone frontière de l’esprit humain, un espace où il est aisé de perdre ses repères communs. Il devient alors difficile d’analyser objectivement et de gérer ces situations hors norme. Ce qui sort de la cohérence du système culturel établi a tendance à susciter deux formes de réactions opposées : rejet ou fascination. Une prise de distance est pourtant nécessaire, afin de ne pas se perdre dans nos croyances personnelles, celles de notre entourage ou encore celles de groupements opportunistes.

Comment vous est venu l’idée de créer l’INRESS conjointement avec le Dr Bernard Castells ?

Depuis plusieurs années déjà, je ressentais qu’on avait besoin, en France, de sensibiliser le milieu de la santé mentale, psychiatres et psychologues entre autres, aux différents types d’expériences inexpliquées qui surviennent autour de nous quotidiennement. Mon attention sur ce sujet avait été amorcé par un des phénomènes les plus incroyable qui soit : celui des « enlèvements extra-terrestres ». Il s’agit d’un phénomène totalement fou et très impressionnant que j’avais découvert par l’intermédiaire de John Mack, psychiatre, professeur et fondateur du département de psychiatrie à l’Université de Harvard aux États-Unis.

En étudiant le phénomène, Mack s’était aperçu que la plupart de gens qui rapportaient de telles expériences ne présentaient aucune pathologie particulière. Dans son premier livre intitulé Abduction, publié aux États-Unis en 1994 et qui a fait pas mal de bruit, Mack affirmait que ces individus n’étaient pas fous, bien qu’on puisse légitimement penser qu’il s’agisse d’histoires de fous. J’ai trouvé son approche plutôt intéressante, voire vertigineuse.

Quoiqu’il en soit, lorsqu’on veut analyser des phénomènes considérés comme inexpliqués, deux voies s’offrent à nous. Premièrement, on les étudie en essayant péniblement de trouver des preuves matérielles qui puissent satisfaire les sceptiques et répondre aux critères scientifiques actuels ; c’est extrêmement difficile parce qu’on se heurte très rapidement aux limitations des outils scientifiques. Ou alors, on utilise les méthodologies existantes de la psychologie, plus particulièrement de la psychiatrie, pour explorer la subjectivité du témoignage, le vécu et la personnalité du sujet examiné. Ainsi, nous pouvons dégager un certain nombre d’éléments concrets qui serviront à évaluer la santé mentale, l’équilibre et la solidité d’un sujet. En examinant l’état psychologique de l’individu, on peut plus facilement déterminer si sa personnalité est propice aux hallucinations et aux fantasmes, ce qui pourrait le conduire à inventer un tel témoignage, ou au contraire, si son témoignage émerge chez quelqu’un de parfaitement sain.

En créant l’INREES au mois de juin 2007, mon but était de faire connaître plus largement aux Français les outils utilisés par John Mack en ce domaine. Le projet a démarré à la suite d’un article à propos de John Mack publié dans Paris-Match. À la fin de l’article, je donnais une adresse Internet pour que les gens qui pensaient avoir vécu ce type d’événement extraordinaire – que ce soit une expérience de mort imminente (NDE), l’impression de voir une entité dans une pièce alors que personne d’autre ne la voit, des contacts au moment de la mort et la plus folle d’entre elles, un enlèvement extra-terrestre – sachent qu’ils n’ont pas à vivre ces choses-là isolément et qu’ils peuvent recevoir de l’aide.

Toutes ces choses, jugées impossibles, arrivent pourtant à de nombreuses personnes partout dans le monde et à travers l’ensemble de la France. La plupart du temps, les gens restent seuls dans leur coin en se disant que ce doit être quelque chose qui ne va pas avec eux. Ils tombent dans des excès et des dérives sectaires parce qu’ils ont besoin de trouver une explication et un cadre théorique à leur vécu. Comme la science néglige habituellement ces choses-là, ils se tournent alors vers des gens qui leur apporteront des réponses qui ne sont pas nécessairement rigoureuses ou cohérentes. En dernier recours, ils iront voir des professionnels de la santé, des psychiatres et des psychologues car ce type d’expérience peut créer de réels problèmes. Généralement, les gens pathologisent, c’est-à-dire qu’ils essaient de trouver une cause pathologique à leur expérience.

À l’INREES, nous souhaitons donc que ces expériences qui arrivent à beaucoup de monde, avec ou sans pathologie, soient accueillies normalement. Elles peuvent conduire à des effets secondaires indirects lorsqu’elles sont déniées ou que les personnes qui les traversent ne peuvent en parler à quiconque autour d’eux. Les incidences sont parfois très douloureuses et difficiles lorsque la charge émotionnelle est trop lourde ou que l’expérience elle-même a été traumatisante. Il faut pouvoir gérer l’émotion, la douleur, la difficulté de vivre, enfin, tout un ensemble de facteurs sur lesquels il importe d’appliquer une méthodologie scientifique éprouvée.

Quels sont, à moyen terme, les objectifs de l’INREES ?

Ils sont doubles. Le premier est de structurer un réseau national, réunissant des professionnels de la santé, des accompagnants et divers thérapeutes qui, via l’INREES, aideront les gens à accueillir leurs expériences extraordinaires. Des personnes déjà sensibilisées à certains types d’expériences, que soit à travers leur parcours personnel, au moyen de formations et de lectures. La création d’un tel réseau demande beaucoup plus de travail que ce qu’on avait imaginé.

Nous souhaitons que, n’importe où en France, la personne qui a vécu quelque chose de bizarre puisse appeler à l’INREES et être aiguillée vers un professionnel à proximité qui sera capable de la recevoir et d’écouter respectueusement le contenu de son expérience, un thérapeute qui ne se posera pas en juge ou en décideur quant à la réalité objective et/ou subjective de l’événement. Or on s’aperçoit assez rapidement qu’il n’est pas tellement nécessaire d’investiguer la réalité intrinsèque de l’expérience. Ça n’a aucun sens tout ça. Si je dis à quelqu’un que je suis amoureux de ma femme, le fait de le dire ne constitue pas une preuve. Est-il vrai ou faux qu’il est amoureux de sa femme ? Peut-on valider cette affirmation d’une façon ou d’une autre ? Non, là on entre dans l’expérience subjective. Par ailleurs, on peut entrer dans le questionnement : « Ah bon, vous êtes amoureux de votre femme et comment ça se manifeste ? Êtes-vous satisfait ? En est-elle satisfaite ? », et ainsi de suite. On entre alors dans l’accompagnement.

Prenons l’exemple de quelqu’un qui vit un deuil. Il a perdu sa maman il y a quelques jours quand tout à coup il la voit apparaître au pied de son lit. Il est vrai que, spontanément, l’on se demande « était-ce vraiment sa maman, était-ce une hallucination ? », etc. Néanmoins, on s’aperçoit qu’il est possible de travailler tout en laissant de côté la preuve d’authenticité car on ne peut être sûr de rien, comme on l’a vu notamment avec le Dr Louis LaGrand, l’un des intervenants du Manuel clinique des expériences extraordinaires. Si l’on dit « oui, c’est sa mère qui est venue le voir », on entre dans la croyance de la vie après la mort. Si l’on dit « non, ce n’était pas sa mère », on entre dans la croyance qu’il n’y a pas de vie après la mort et qu’il s’agit forcément d’une illusion.

À l’INREES, nous avons envie de privilégier la voie médiane qui nous permet d’accorder toute l’écoute appropriée à l’expérience et d’en faire sortir et s’exprimer tout le potentiel positif au profit de l’individu concerné. Néanmoins, on ne demande pas au thérapeute de croire, dans le cas présent, à la survie de la conscience ou à d’autres choses difficilement intégrables dans la réalité actuelle de notre société. On a constaté que la formule marche.

Quand quelqu’un se présente en vous disant : « J’ai entendu ma maman alors qu’elle était morte depuis trois jours », on peut laisser de côté la réalité et plutôt questionner l’expérienceur : « Qu’est-ce que votre maman vous a dit ? Qu’avez-vous ressenti au moment de la communication ? Est-ce que ça vous est arrivé auparavant ? Est-ce que ça vous arrive souvent ?» Et, au fil du questionnement, qui est en fait un véritable accompagnement thérapeutique, on pourra utiliser certains facteurs liés à l’expérience pour l’aider à traverser le deuil. Parce qu’en définitive, ce qui est important, c’est d’aider la personne.

Pour résumer à l’extrême, je crois que la priorité de l’INREES n’est pas tant d’étudier systématiquement les expériences extraordinaires mais bien d’accueillir l’ensemble des expériences en essayant de leur trouver un terrain d’expression pour que les gens puissent en parler librement tout en évitant de donner dans les croyances ou le déni. Donc, quand ils ont besoin d’écoute, on les écoute ; quand ils ont besoin d’une aide plus poussée, on veut aussi pouvoir apporter cette aide là.

Le second objectif de l’INREES est de faire connaître ces expériences au moyen de livres, de conférences, de soirées de partage et d’un maximum de publicité. Il s’agit d’expliquer une fois pour toute que : on est adulte, on est grand, on est une société qui a bâti un outil scientifique merveilleux. Arrêtons de nous fermer les yeux et les oreilles, des milliers de gens vivent ce genre d’expérience ; arrêtons de dire que « c’est impossible » et investiguons sérieusement, avec de vrais outils.

Donc, à travers la médiatisation, la diffusion d’information et la présentation d’éminents conférenciers qui viendront s’exprimer à l’INREES, on espère, à moyen terme, de faire en sorte que des universités et des laboratoires amorcent des pistes de recherche sur des sujets tels, entre autres, l’expérience de mort imminente, la conscience, et qu’on intègre l’étude et l’exploration de ces questions-là en dehors du débat idiot « non, ce n’est pas possible, je ne veux pas en entendre parler ».

Je cite souvent en exemple le cas de Rudy Schild, un astrophysicien de l’Observatoire Smithsonian de Cambridge qui me disait il y a plusieurs années : « C’est drôle, on vit dans une société où tout ce qui ne va pas, on appelle ça une anomalie et on se la met derrière le dos ». Telle personne semble télépathe – ah bien non, c’est une anomalie ; hop, on refuse d’en entendre parler, on relaie ça aux oubliettes. Telle personne a fait un rêve prémonitoire, on ne veut pas en entendre parler non plus. Telle personne dit avoir été enlevée par des extra-terrestres – et c’est très similaire à d’autres récits à travers le monde – je ne veux pas en entendre parler. Et ainsi de suite !

À force de refuser d’entendre parler de toutes ces choses extraordinaires qui arrivent à des millions de gens à travers la planète, un jour on s’aperçoit qu’on a oblitéré un amas de choses qu’on appelle des anomalies, qu’on ne peut pas expliquer et qui pourtant peuvent nous dire beaucoup sur la réalité dans laquelle nous vivons, sur notre façon d’interagir les uns avec les autres. En science, les véritables avancés se font à partir d’anomalies.

Quand, pour la première fois, Max Planck a formulé une théorie pour expliquer un truc bizarre qui se passait dans un four à rayonnement, c’était une anomalie. Lors d’une expérience dont il attendait un résultat spécifique, il se passa tout autre chose. C’était complètement bizarre. Plutôt que de se dire « je m’y suis mal pris ou je ne veux plus en entendre parler », il a essayé d’expliquer, de modéliser, et cela a donné naissance à la Théorie des Quantas qui fut développée par la suite.

Donc, la véritable science se perd en essayant se fermer les yeux sur ce que justement on ne comprend pas.

La priorité de l’INREES n’est pas tant d’étudier systématiquement les expériences extraordinaires mais bien d’accueillir l’ensemble des expériences en essayant de leur trouver un terrain d’expression pour que les gens puissent en parler librement, tout en évitant de donner dans les croyances ou le déni.

Vous avez regroupé, au sein de l’INREES, une liste importante de membres d’honneur parmi les plus significatifs dans le domaine de la science et de la conscience à l’échelle internationale. Quelle est la nature de leur collaboration ?

Nos membres d’honneur sont des gens qui, comme vous le soulignez, ont été reconnus comme des pionniers dans leur domaine de recherche ; je pense notamment à la psychologie transpersonnelle de Stan Grof.

En s’adjoignant des gens de renommée internationale provenant d’univers assez distincts et qui investiguent divers sujets avec une certaine rigueur scientifique, l’INREES démontre qu’il est légitime de se pencher sur ces questions et de s’engager dans une démarche qui veut tout simplement valider l’étude de ces phénomènes.

Les membres d’honneur de l’INREES acceptent de dire ouvertement que les expériences extraordinaires existent et qu’il est nécessaire de les étudier scientifiquement. Certains sont impliqués directement dans nos activités, notamment Stanislav Grof, David Lukoff et Dean Radin, avec lesquels on a réalisé, en janvier 2008, des entretiens qui servent d’éclairage dans Le Manuel clinique des Expériences Extraordinaires, qui est paru en librairie cet automne chez DUNOD /Intereditions.

D’autres membres interviennent occasionnellement lors de nos conférences. Il n’y a pas de régularité particulière, mais unanimement, en joignant l’INREES, tous ont voulu montrer qu’il est possible et légitime d’étudier sur les expériences extraordinaires.

Quelle fut la réaction du milieu et du grand public vis-à-vis de l’INREES?

Ce fut un accueil spontané et absolument merveilleux qui a conforté notre volonté de poursuivre cette aventure. Un grand nombre de médecins, d’infirmiers, de psychiatres et d’intervenants de tous domaines, ainsi que le grand public, ont réagi positivement, nous confirmant l’intuition initiale que l’INREES répondait à un réel besoin. Plusieurs nous ont dit : « Voilà enfin quelque chose de sérieux pour étudier ces phénomènes dont on est tous témoins ».

L’INREES répond au besoin de centaines de personnes qui nous ont dit : « Nous vivons ces expériences, ou nous en sommes témoins dans notre clinique, notre hôpital ou notre hospice, et pour l’instant il n’existe rien, aucun outil, aucune structure nationale nous permettant d’y prêter une oreille attentive. Merci d’avoir créé l’INREES. »

Quel genre de services offrirez-vous aux gens qui ont vécu des expériences extraordinaires ?

Comme je le disais précédemment, l’important est de créer un réseau national de professionnels de la santé capables d’accueillir ces expériences. La demande est considérable, ce qui exige plus de prudence et plus de moyens que ce qu’on avait imaginé. Nous recevons des dizaines de demandes par jour. Il importe donc d’y répondre de façon vraiment appropriée.

On a toutefois constaté que les demandes en accompagnement et en soins sont minoritaires. À peu près 80% des demandes viennent tout simplement du désir de partager. Ces personnes n’ont pas le sentiment de souffrir de quoi que ce soit et ne demandent pas d’aide. Voilà pourquoi nous ajustons nos services en ce sens.

Le projet requiert des moyens importants. Il ne pourra donc pas se réaliser dans les semaines qui viennent mais va plutôt prendre des mois, et je souhaite que ce ne soit pas des années.

Je voudrais que l’INREES puisse proposer le plus tôt possible un service d’accueil au téléphone, sur Internet et de personne à personne à Paris, ainsi que dans différentes villes de province. Un service tenu par des psychologues, des psychiatres, des professionnels de l’écoute pouvant accueillir instantanément, sans juger, toutes personnes ayant vécu une expérience extraordinaire. Les gens doivent savoir qu’il existe un endroit, tel qu’il y en a pour les personnes qui ont besoin d’aide dans des domaines plus courants comme la toxicomanie ou encore la violence. Je voudrais un lieu où les gens pourront être écoutés et raconter ce qu’ils n’arrivent pas à exprimer dans leur famille et leur entourage, comme le fait de voir des choses que la majorité ne perçoit pas.

Les gens qui seront derrière l’ordinateur, derrière le téléphone seront formés pour écouter et accueillir ces expériences. Ils sauront de quoi il s’agit. Mon souhait est que cet accueil soit gratuit, c’est un souhait important que nous espérons concrétiser. Après un, deux ou trois entretiens, les demandes des personnes qui appelleront seront mieux clarifiées. Nous pourrons les orienter vers quelque chose de léger si elles n’ont pas de difficulté à gérer leur expérience et veulent juste partager ou bien vers une prise en charge plus élaborée si elles vivent ce que John Mack appelle un choc ontologique. Le fait de croire qu’on est seul à avoir vécu une expérience considérée comme essentiellement impossible peut être assez traumatisant.

En fait, l’on désire justement se concentrer sur les séquelles qui peuvent générer des traumas difficiles et chargés. Nous allons donc nous appuyer sur un réseau de gens formés en hypnose, en EMDR et autres techniques qui permettent de travailler sur les traumatismes, qu’ils soient d’origine inexpliquée ou formellement expliquée. Le service qu’on veut offrir à moyen terme est un service d’accueil qui fonctionnera constamment et qui orientera les gens vers l’aide la plus précise ou la plus appropriée, en fonction de leurs besoins.

Vous avez été journaliste de guerre en Afghanistan, en Somalie et au Cachemire, entre autres. Quelle démarche vous a mené de l’exploration des frontières de l’homme à celle des frontières de la conscience ?

Pendant 15 ans, j’ai voulu connaître les frontières géographiques et les frontières de ce que les hommes sont capables de faire. J’ai toujours voulu être reporter de guerre ; c’était quelque chose d’ancré tout au fond de moi.

Je suis parti en Afghanistan pour voir la guerre en 1988, à l’âge de 19 ans, en rejoignant clandestinement un groupe de résistants afghans en lutte contre l’occupant soviétique. Je voulais absolument devenir reporter de guerre. J’ai contacté un groupe de résistants à Peshawar, au Pakistan, base arrière de tous les partis de la résistance à cette époque. C’est par là qu’entraient, de façon clandestine en Afghanistan, tous les journalistes et humanitaires. Un groupe m’a pris en charge et j’ai passé plusieurs mois dans le maquis avec eux, jusqu’à entrer clandestinement dans Kaboul, occupé alors par l’Armée rouge, avec un tout petit groupe de combattant. Ce voyage a été bouleversant pour moi. Il m’a tellement marqué que je ne voulais plus rien faire d’autre que ce métier extraordinaire de journaliste. Dans les dix années qui ont suivie, je suis allé sur d’autres lignes de fronts, j’ai vu des hommes se faire tuer devant mes yeux. J’ai essayé d’explorer les questions que ça déclenchait, parce que c’est aberrant de voir ça, c’est vertigineux. Comment peut-on en arriver là, être capable de faire ça ? J’ai eu le sentiment de trouver un certain nombre de réponses qui ont fait évoluer mon questionnement. Après le 11 septembre 2001, je me suis beaucoup impliqué en Afghanistan parce que j’étais très concerné par ce qui s’était passé. De plus, mon frère est décédé en Afghanistan, 6 mois jour pour jour avant le 11 septembre, soit le 12 avril 2001. Je dirigeais alors une mission de la Société des explorateurs français à Kaboul lorsque, lors d’un voyage au sud de Kaboul, mon frère Thomas a eu un accident de voiture. Je me trouvais dans le véhicule juste devant. Thomas est mort sur le coup ainsi que les autres occupant de la voiture. Je viens d’écrire un livre, une enquête intime sur cette mort et les questionnements qui ont suivi.

Je suis parti en Afghanistan pour voir la guerre en 1988, à l’âge de 19 ans, en rejoignant clandestinement un groupe de résistants afghans en lutte contre l’occupant soviétique. Je voulais absolument devenir reporter de guerre. J’ai contacté un groupe de résistants à Peshawar, au Pakistan, base arrière de tous les partis de la résistance à cette époque. C’est par là qu’entraient, de façon clandestine en Afghanistan, tous les journalistes et humanitaires. Un groupe m’a pris en charge et j’ai passé plusieurs mois dans le maquis avec eux, jusqu’à entrer clandestinement dans Kaboul, occupé alors par l’Armée rouge, avec un tout petit groupe de combattant. Ce voyage a été bouleversant pour moi. Il m’a tellement marqué que je ne voulais plus rien faire d’autre que ce métier extraordinaire de journaliste. Dans les dix années qui ont suivie, je suis allé sur d’autres lignes de fronts, j’ai vu des hommes se faire tuer devant mes yeux. J’ai essayé d’explorer les questions que ça déclenchait, parce que c’est aberrant de voir ça, c’est vertigineux. Comment peut-on en arriver là, être capable de faire ça ? J’ai eu le sentiment de trouver un certain nombre de réponses qui ont fait évoluer mon questionnement. Après le 11 septembre 2001, je me suis beaucoup impliqué en Afghanistan parce que j’étais très concerné par ce qui s’était passé. De plus, mon frère est décédé en Afghanistan, 6 mois jour pour jour avant le 11 septembre, soit le 12 avril 2001. Je dirigeais alors une mission de la Société des explorateurs français à Kaboul lorsque, lors d’un voyage au sud de Kaboul, mon frère Thomas a eu un accident de voiture. Je me trouvais dans le véhicule juste devant. Thomas est mort sur le coup ainsi que les autres occupant de la voiture. Je viens d’écrire un livre, une enquête intime sur cette mort et les questionnements qui ont suivi.

Sa mort, mes propres questionnements, beaucoup de choses ont fait en sorte qu’il m’est apparu comme une évidence que je devais passer à autre chose. Oui, la mort de mon frère y a sans doute été pour beaucoup, mais aussi mon propre cheminement à travers mes voyages, mes reportages, et tout ce que j’y ai vu. J’ai fait du reportage de guerre en Afghanistan, au Cachemire, dans les Balkans et en Somalie. J’ai aussi interviewé le Dalaï Lama à plusieurs reprises et rencontré des gens absolument merveilleux. Ainsi, pendant ces quinze années-là, j’ai construit une expérience inestimable pour moi. Après le 11 septembre, j’ai eu envie de continuer d’explorer la conscience, les mondes invisibles. Nous sommes peut-être le jeu de plein de choses autour de nous qu’on ne peut ni percevoir ni mesurer mais qui, néanmoins, exerce une influence sur chacun de nous. C’était un autre pan de la réalité qui devait être exploré, mais comment ?

Le déclic s’est produit lorsque je me suis aperçu qu’il existait une manière scientifique d’explorer la conscience. Ayant fait du journalisme d’investigation pendant 15 ans, il était pour moi hors de question d’abandonner cette méthodologie rigoureuse qui nous permet d’infirmer ou de confirmer une information. Il était hors de question que j’abandonne cette rigueur pour entrer dans la croyance. J’ai réalisé qu’il était possible d’appliquer les mêmes méthodes d’étude scientifique et d’investigation rigoureuse à des sujets inexpliqués. C’est ainsi que j’ai écrit mon premier livre Extra-terrestres : l’enquête, publié chez Albin Michel en septembre 2006. C’est également ce qui m’anime à l’INREES.

Quand on regarde de plus près les expériences extraordinaires, on note que les composantes extérieures diffèrent selon les cultures mais que les composantes de base – l’essence même de ces expériences – révèlent une constante. Les recherches le démontrent et les traditions mystiques l’ont identifiée depuis deux millénaires. Il semble exister un « pattern », un archétype commun aux expériences extraordinaires et au développement personnel qui s’ensuit – qu’il s’agisse d’expériences de mort imminente, de voyages chamaniques ou simplement de grands chocs émotifs ou de deuils. On ne peut conclure que ce que des millions de gens vivent et expérimentent depuis toujours soit tout simplement le fruit de l’imagination !

J’ai le sentiment qu’il y a quelque chose de commun à l’ensemble de ces expériences extraordinaires ; chacune donne accès à une petite serrure qui nous permet de voir un peu plus de notre réalité, de notre monde.

Les NDE, les rencontres avec des entités ou les expériences chamaniques peuvent différer d’une personne à une autre ou d’une expérience à une autre dans leur forme et leur déroulement. Mais effectivement, toutes pointent dans la même direction. On n’intègre peut-être pas comme réel cet ensemble de choses qui influencent notre réalité pourtant, on est au cœur de la bascule, de l’exploration.

Par prudence, je préfère m’abstenir de me prononcer et de formuler des hypothèses. Je suis toujours circonspect vis-à-vis des hypothèses qui surgissent à droite et à gauche car elles peuvent tenir deux, trois ou cinq ans, mais elles finissent tôt ou tard par s’effondrer au profit d’une nouvelle hypothèse. Je préfère continuer à observer, à essayer de créer des passerelles comme l’a fait Kenneth Ring dans son livre Le projet Omega entre les expériences d’enlèvement extra-terrestre et les NDE, notamment. J’ai envie d’écouter, de rester ouvert à ces expériences, d’enregistrer le maximum d’informations et puis de voir ce que ça fait naître en moi. Néanmoins, à titre personnel, je suis convaincu qu’il y a un dénominateur commun à tout ça.

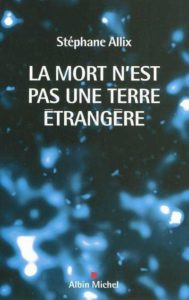

Le meilleur exemple est mon nouveau livre, La mort n’est pas une terre étrangère, beaucoup plus personnel qu’une enquête. C’est un livre consacré à la mort de mon frère et à la recherche de ce qu’il a pu devenir aujourd’hui. Au début, ça commence comme une enquête puis, très rapidement, on s’aperçoit que les outils qu’on utilise ne sont plus appropriés, qu’il faut s’ouvrir à l’intuition, au cœur, qu’il faut s’ouvrir à des notions qui débordent le cadre de la science. Et c’est d’ailleurs pour ça que j’ai choisi une démarche très rigoureuse, méthodique et scientifique. J’ai commencé ce livre avant de créer l’INREES. Il explore tous nos questionnements par rapport à la mort et aux expériences que j’ai pu vivre incluant mon travail sur les NDE, les communications avec l’au-delà, le chamanisme, les traditions mystiques, notamment les traditions tibétaines du Bardo Thödol.

Le meilleur exemple est mon nouveau livre, La mort n’est pas une terre étrangère, beaucoup plus personnel qu’une enquête. C’est un livre consacré à la mort de mon frère et à la recherche de ce qu’il a pu devenir aujourd’hui. Au début, ça commence comme une enquête puis, très rapidement, on s’aperçoit que les outils qu’on utilise ne sont plus appropriés, qu’il faut s’ouvrir à l’intuition, au cœur, qu’il faut s’ouvrir à des notions qui débordent le cadre de la science. Et c’est d’ailleurs pour ça que j’ai choisi une démarche très rigoureuse, méthodique et scientifique. J’ai commencé ce livre avant de créer l’INREES. Il explore tous nos questionnements par rapport à la mort et aux expériences que j’ai pu vivre incluant mon travail sur les NDE, les communications avec l’au-delà, le chamanisme, les traditions mystiques, notamment les traditions tibétaines du Bardo Thödol.

Il faut avoir l’honnêteté de reconnaître que tout ça ne peut s’inscrire dans une démarche totalement scientifique et rigoureuse. À un moment donné, on est forcé de reconnaître qu’on entre dans un autre cheminement, un autre questionnement. Si l’on veut absolument rester scientifique, on va forcément devoir passer à côté de certaines choses.

Pour répondre à votre question, oui, je suis absolument convaincu que toutes ces expériences, même lorsqu’elles sont parfois très différentes, participent d’une réalité qui nous dépasse et qui se manifeste soit à travers une NDE, une expérience chamanique ou toutes autres formes d’expériences extraordinaires. On touche peut-être une réalité un peu plus vaste que celle qu’on expérimente quotidiennement.

Une telle expérience entraîne parfois un traumatisme très important chez l’expérienceur ainsi qu’une coupure avec ses anciennes valeurs de vie, ce qui le mène bien souvent à une longue quête afin de mieux comprendre – le fameux pourquoi moi ? – et ainsi donner un sens à cet événement. C’est bien souvent le travail de toute une vie et celui-ci ne se fait pas sans heurt. Comment peut-on aider les gens à mieux comprendre, interpréter et intégrer ces expériences dans leur quotidien ?

Justement, on en revient à la deuxième ou troisième question. Je suis tout à fait d’accord avec vous pour dire que ces expériences ont le potentiel de modifier beaucoup de choses dans une vie. Exactement comme bien d’autres choses qui ne sont pas aussi spectaculaires. Par exemple, la mort de mon frère est quelque chose qui n’est pas du tout extraordinaire. Elle a pourtant modifié énormément de choses qui ont eu et auront des incidences sur l’ensemble de ma vie. Comme l’accident de voiture ou tout autre événement qui vient rompre brutalement le train-train quotidien dans lequel chacun s’était installé.

À l’INREES, nous voulons outiller nos thérapeutes avec des données qui les aideront à travailler spécifiquement sur les expériences extraordinaires. Je pense notamment aux travaux de Bruce Greyson sur les NDE ou n’importe quels autres travaux réalisés sur l’ensemble des autres expériences.

Par exemple, l’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing – Intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires), développée aux États-Unis par Francine Shapiro, est une technique qui permet de travailler sur les traumas, les syndromes du stress post-traumatique, tous ces traumas extrêmement graves parfois consécutifs à des attentats ou à des guerres. L’EMDR gère aussi les petits traumas ordinaires de la vie avec de merveilleux résultats. Il est ainsi possible d’appliquer ce type d’accompagnement aux expériences extraordinaires lorsqu’elles ont généré des traumas.

Je dirais que pour l’INREES, en fait, le caractère extraordinaire des expériences est plutôt secondaire, dans le sens qu’on n’a pas besoin d’entrer dans l’expérience elle-même, comme je le disais précédemment. Il suffit simplement d’être attentif aux incidences vécues par la personne en matière d’émotions, de traumas, de mal de vivre, et de les travailler. L’intégration de l’extraordinaire n’est pas un prérequis. On utilise des méthodes actuellement employées en psychothérapie. Un certain nombre d’entre elles sont rapportées dans notre Manuel clinique des Expériences Extraordinaires.

Les expériences extraordinaires imprègnent nos vies. Notre quotidien foisonne de ces moments particuliers, souvent subtils, parfois intenses, où quelque chose se produit qui sort de l’ordinaire. Nous avons tous vécu cela… J’ai le sentiment qu’il y a quelque chose de commun à l’ensemble de ces expériences extraordinaires ; chacune donne accès à une petite serrure qui nous permet de voir un peu plus de notre réalité, de notre monde.

En janvier 2008, vous êtes allé aux États-Unis en compagnie de Paul Bernstein pour y rencontrer des chercheurs tels que Stanislav et Christina Grof, Kenneth Ring, Bruce Greyson et Dean Radin, entre autres. Sous quelle forme retrouverons-nous le fruit de ces rencontres ?

Nous avons réalisé une vingtaine d’heures d’entretiens avec eux. Ces entretiens seront utilisés de plusieurs façons. Dans un premier temps, nous les avons interrogés individuellement, principalement ceux qui pratiquent l’accompagnement thérapeutique – tel notamment Bruce Greyson, Stanislav Grof et Kenneth Ring. Nous les avons questionnés sur les méthodes utilisées pour dissocier (dans le comportement extraordinaire) ce qui peut être psychotique ou pathologique de ce qui ne l’est pas. Ensuite, le gros des entretiens portait sur la thérapie, les méthodes utilisées pour permettre à leurs patients de mieux vivre avec ces expériences. Que fait-on de l’individu qui a vécu une expérience de possession, une expérience transpersonnelle, une expérience chamanique, une NDE ? Que fait-on pour l’aider concrètement, pas pour étudier le phénomène, mais pour l’aider vraiment à surmonter son traumatisme ?

Le matériel est utilisé dans le livre fondateur de l’INREES, Le Manuel clinique des Expériences Extraordinaires. C’est un ouvrage collectif regroupant et présentant par catégorie un grand nombre d’expériences extraordinaires répertoriées à ce jour ainsi que des suggestions d’approches thérapeutiques. Il s’adresse aux professionnels de santé, aux psychologues, aux psychothérapeutes de différentes écoles, mais aussi au grand public, à ces personnes qui ont vécu une ou plusieurs expériences, ou à leur entourage qui chercherait à comprendre les changements de comportement qui affectent leur proche ; enfin à quiconque ayant vu ou entendu parler de ces expériences et qui serait désireux de connaître et comprendre ce que les recherches scientifiques sérieuses, et l’étude clinique de ces expériences, ont permis de découvrir.

Le matériel est utilisé dans le livre fondateur de l’INREES, Le Manuel clinique des Expériences Extraordinaires. C’est un ouvrage collectif regroupant et présentant par catégorie un grand nombre d’expériences extraordinaires répertoriées à ce jour ainsi que des suggestions d’approches thérapeutiques. Il s’adresse aux professionnels de santé, aux psychologues, aux psychothérapeutes de différentes écoles, mais aussi au grand public, à ces personnes qui ont vécu une ou plusieurs expériences, ou à leur entourage qui chercherait à comprendre les changements de comportement qui affectent leur proche ; enfin à quiconque ayant vu ou entendu parler de ces expériences et qui serait désireux de connaître et comprendre ce que les recherches scientifiques sérieuses, et l’étude clinique de ces expériences, ont permis de découvrir.

Interprétation, croyance, hallucination, réalité ? Les expériences extraordinaires nous placent dans une zone frontière de l’esprit humain, un espace où il est aisé de perdre ses repères communs. Il devient alors difficile d’analyser objectivement et de gérer ces situations hors norme. Ce qui sort de la cohérence du système culturel établi a tendance à susciter deux formes de réactions opposées : rejet ou fascination. Une prise de distance est pourtant nécessaire, afin de ne pas se perdre dans nos croyances personnelles, celles de notre entourage ou encore celles de groupements opportunistes. Ce Manuel propose cette prise de distance.

Nous publions également, depuis septembre dernier, ces entretiens dans le Magazine Inexploré. Aussi incroyable que cela puisse être, il n’existait pas en France de magazine sérieux et grand public spécialisé dans les expériences extraordinaires. Pourtant elles imprègnent nos vies. Notre quotidien foisonne de ces moments particuliers, souvent subtils, parfois intenses, où quelque chose se produit qui sort de l’ordinaire. Nous avons tous vécu cela. Fascination ou rejet, pourquoi n’aurions-nous le choix qu’entre ces deux options ? C’est cette question qui nous a incité à créer ce magazine dans lequel, numéro après numéro, nous présentons toutes les références reconnues par la communauté scientifique sur un vaste ensemble d’expériences extraordinaires. C’est un magazine agréable et beau, ouvert au grand public et dans lequel nous publions des témoignages de vie, des interviews prestigieuses et des reportages. Et ce qui est vital pour nous, dans le respect du caractère inexplicable mais tangible de ces expériences.

Ce magazine est trimestriel et nous en sommes au quatrième numéro. Il est disponible en version papier, gratuitement, pour les adhérents de l’INREES. Tous les détails sont disponibles sur le site Internet. On a de plus remanié notre site pour présenter nos conférences, nos productions et nos services – vidéos, podcasts, extraits audio de conférences.

Stéphane, je vous remercie pour cette entrevue. Nous allons suivre votre travail à l’INREES avec grand intérêt.

Un gros merci, Gilles.

* Entrevue réalisée en juillet 2008

© 2008 Gilles Bédard